Церковь Иоанна Богослова (Стебачёво)

Поставлена на левом берегу р. Нерль, в центре древнего села, которое до 1764 г. было вотчиной суздальского Спасо-Евфимьева монастыря. Сооружена из кирпича в 1786 г. Стены побелены по обмазке. В XIX веке была сделана западная пристройка к трапезной, охватившая своим объёмом нижний четверик колокольни; при этом проёмы между его пилонами были расширены, а часть западной стены трапезной разобрана. В последней трети XIX века священником этой церкви был дед

Церковь Иоанна Богослова (фото 1988 г.)

Двусветный основной четверик, чуть растянутый по продольной оси, завершён четырёхскатной кровлей. Её венчает луковичная чешуйчатая главка с перехватом, основанием для которой служат поставленные друг на друга небольшой восьмигранный барабан и цилиндрическая шейка. К четверику примыкают сильно пониженные объёмы полукруглой, чуть суженной апсиды и квадратной, равной четверику по ширине трапезной, над которой возвышается восьмигранный столп колокольни. Шатёр последней прорезан двумя рядами слухов и завершён маленькой чешуйчатой луковичной главкой.

Декоративное убранство фасадов включает огибающие лопатки на углах, раскрепованные над ними широкие карнизы, перспективные порталы боковых входов и нарядные наличники с профилированными подоконниками, колонками по бокам и фигурными килевидными завершениями. На углах столпа колокольни также поставлены лопатки, арки звона завершены килевидными архивольтами. О древнерусских традициях свидетельствует также не подчинённое строгой симметрии расположение оконных и дверных проёмов и их не совсем одинаковые размеры. На фасадах западной пристройки воспроизведены элементы декора старой части здания. Над входом в пристройку сохранился металлический зонт конца XIX века на ажурных кронштейнах.

Внутри четверик, хорошо освещённый двумя ярусами окон и световым кольцом барабана, перекрыт четырёхлотковым сводом (с промежуточными диагональными гранями), алтарь — цилиндрическим, переходящим в конху, трапезная — полулотковым. В первом ярусе колокольни свод сомкнутый; перекрытия окружающей части пристройки — стропильные деревянные с подшивным потолком. На колокольне храма вывезенный из с. Быково Суздальского уезда колокол с орнаментальными фризами, отлитый в 1873 г. на нижегородском заводе купца

Клеевая живопись конца XVIII — начала XIX века в четверике и трапезной — выразительный памятник стиля барокко, в котором наряду с сюжетными композициями большая роль отведена гризайльному декору. Поновлена маслом во 2-й половине XIX века, композиции в нижнем ярусе западной стены выполнены заново.

Роспись западной стены. «Лепта вдовицы» (фото 1975 г.)

В центральной части свода написана орнаментальная розетка, от которой к углам расходятся декоративные полосы с изображением евангелистов в медальонах, зрительно расширяющие узкие диагональные грани. На лотках традиционно расположены «Преображение», «Воскресение», «Вознесение» и «Вознесение Богоматери». В основании свода — гризайльный карниз. На западной стене в верхнем ярусе помещены евангельские сцены «Исцеление расслабленного» и «Изгнание торгующих из храма», отличающиеся динамичностью композиционного построения. Между ними гризайлью изображён ангел на постаменте с крестом и потиром в руках. Композиции «Лепта вдовицы» и «Христос и самаритянка» в нижнем ярусе выполнены в позднеакадемической манере. В своде трапезной — роспись на слова «Отче наш».

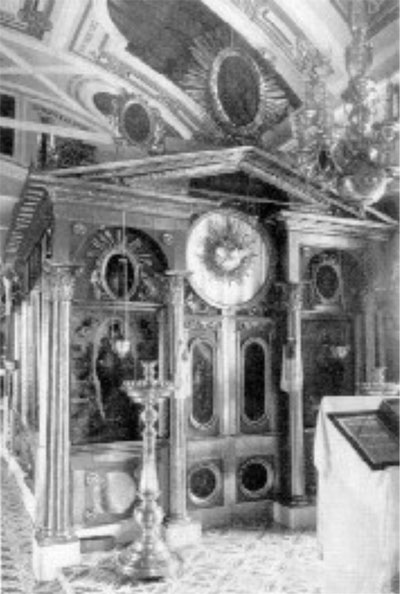

Трёхъярусный главный иконостас 1780-х гг. — один из лучших памятников барокко в Ивановской области. В его структуре присутствуют царские врата с исключительно редким по композиции изображением «Тайной вечери» в сочетании с «Благовещением», развернутая композиция «Распятия» с предстоящими, орудиями Страстей и четырьмя жертвенными чашами. О высоко профессиональном архитектурном и орнаментальном оформлении иконостаса свидетельствует строгая соподчинённость элементов композиции, высокое качество выполнения резных и живописных работ, разнообразие форм иконных досок. Всё это даёт основание предположить, что в качестве образца для провинциальной церкви был использован очень качественный столичный иконостас стиля барокко. Вместе с тем чистота стилевых форм здесь утрачена, в орнаментике прослеживаются элементы рококо (букеты, цветочные гирлянды, измельчённый характер резьбы) и в меньшей степени — классицизма (розетки, вазы, иконы округлой формы). В скульптуре и особенно в резьбе царских врат заметны черты примитива.

Главный иконостас (фото 1988 г.)

Иконостас в девять осей усложнён двумя парами ризалитов по сторонам центральной оси. Его боковые крылья выходят на северную и южную стены храма. Нижний ярус объединяет местные, праздничные и тумбовые иконы. В нём наиболее ярко выражены принципы барокко. Эта часть композиции насыщена архитектурным и орнаментальным декором. На ризалитах по сторонам царских врат расположены иконы Богоматери и Христа с резными навершиями. Тумбовые и праздничные иконы в форме квадрифолиев заключены в широкие резные рамы. Над праздничными образами помещены резные полукруглые в плане балдахины с раздвинутыми завесами, увенчанные прорезными кокошниками треугольных очертаний с ликами херувимов, акантовыми листьями и коронами. На капителях колонн, фланкирующих иконы, помещены коленопреклоненные ангелы. На диагональных выступах карниза со стороны центральной оси установлены скульптурные изображения двух сидящих евангелистов, а на выступах к северу и югу от балдахинов — ангелы с рипидами, украшенными ликами херувимов.

Фрагмент главного иконостаса (фото 1988 г.)

Откосы царских врат декорированы накладным объёмным орнаментом, составленным из крупных акантовых листьев. На уровне карниза орнамент переходит в поясные изображения двух ангелов с обнажёнными торсами и с плащами на уровне пояса. Ангелы в третьем ярусе по сторонам Распятия представлены в набедренных повязках. Выбор таких неканонических облачений для ангелов следует отнести к особенностям данного иконостаса.

Два верхних яруса иконостаса однотипны. Центростремительная динамика их композиции проявляется в живописи: одиночные фигуры представлены в поворотах к центру, а фланкирующие главную ось иконы — трёхфигурные. Основная сюжетная нагрузка ложится на скульптурные композиции страстного цикла — от «Тайной вечери» до «Распятия». Тема небесного предстательства обозначена в живописи фигурами апостолов и пророков, а в скульптуре -евангелистами, ангелами и херувимами. Идея Царствия небесного показана через изображения небесных сил, балдахинов с венчающими коронами, а также венцов на иконах с ликами Христа и Богоматери.

Иконостас частично переделан: утрачены две из четырёх скульптур евангелистов и икона Вседержителя из апостольского чина. Икона Богоматери перенесена из пророческого яруса в апостольский, а композиция «Распятие с предстоящими» — из венчающей части в третий ярус. Верхний осевой балдахин первоначально располагался над царскими вратами

Одноярусный иконостас в стиле классицизма в южном приделе трапезной характерен для 1-й половины XIX века: он решён в виде четырёхколонного портика с фронтоном, с тремя овальными иконами в завершении. Над довольно скромными царскими вратами — скульптурное изображение Св. Духа в виде голубя.

Придельный иконостас (фото 1988 г.)

Рассказать друзьям: